介護や医療の現場では通年採用が常態化しています。

それゆえ、新人への教育は介護主任やリーダー、または施設長が行うことが多いと思いますが、現場は常に人手不足だし、新人への教育に時間をかけることができない事業所も多いと思います。

「教えてもらっていない」

「ほったらかしにされていた」

「1回で覚えろ、と言われた」

「マニュアル見て、と言われたが全く参考にならなかった」

新人教育は新人にもストレスがたまることになり、せっかく就職したのに早期で離脱してしまう、ということも多々あります。

私自身も新人で入職した時は満足に教育もなく、「学校で習ってきただろう」「1回で覚えろ」等言われ、マニュアルも存在していない職場でした。

介護の職場が底辺と言われるのも、このような教育やスキルの向上に金と時間をかけていないことも一因にあるように私は感じています。

そこで今回は、「オトナ相手の教え方」(関根雅泰著 発行 株式会社クロスメディア・パブリッシング)を参考に、介護職や相談職の新人教育をどのようにすればうまくいくのか、ついて論じていきます。

Contents

仕事の全体像を描く

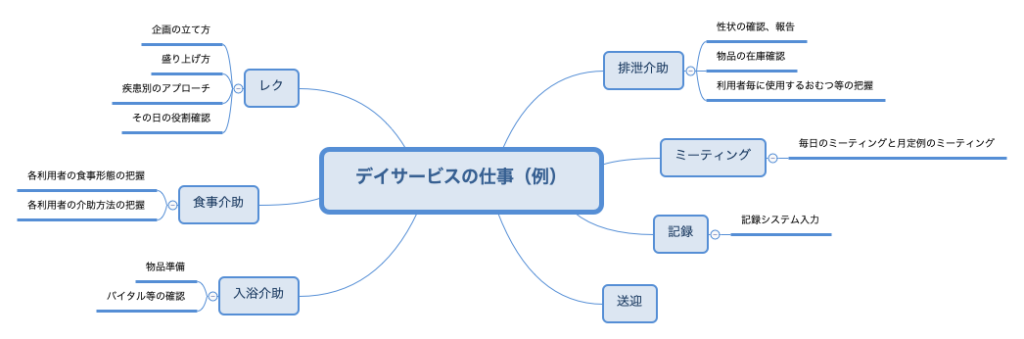

その部署の仕事の全体像を把握してもらうことは、新人が事業所や病院の役割を理解することに繋がります。

教える側も仕事の再整理ができます。なるべく図などにして、仕事の全体像を把握してもらいます。

上の図は一例ですが、デイサービスにおいて、新人職員へ示す仕事マップです。

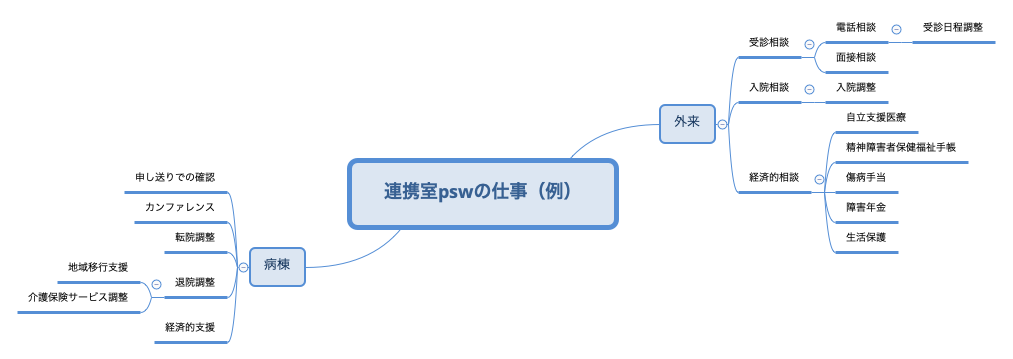

病院pswの仕事マップも一例として掲載しておきます。

この図(仕事マップ)を参考にしながら、半年後にはここに描いてあるこの部分を、1年後には全体を覚えてもらう等の目標を共有します。

新人の現在のレベルを把握する

教える側が意気込んでいても、新人がもっている仕事のレベルが違うといっぱいいっぱいになったり、逆に物足りなさを感じたりします。

特に、教える側の情報量が多いと新人が処理できず、負担が大きくなります。

それを防ぐためには、新人が持っている現在のレベルを確認しておくことです。

『~についてどこまで知っているか?」

「~について今までやってきたことを教えてもらえますか?」

など質問しながらレベルを確認していきます。

ここで注意しなければならないのは、”より具体的に訊く”ということです。

新人に「どこまで知っているか?」と尋ねてもアバウトな返答しか返ってこないことがあります。

「実習で入浴介助をしたことがあります」と答えても、それはADLが自立に近い人だったりします。

「実習でどのような人に、どのような介助を行なったのか?」

「片麻痺の方を歩行介助してお風呂まで連れていき、脱衣介助を行なった後、入浴介助用の椅子に座ってもらって、シャワー浴で声かけしながら介助しました」

と答えてくれるようであればベストです。

新人のレベルを過信して放ったらかしにしておくと、必ず事故が起こります。

事故が起きると事業所の責任が問われます。

リスク管理のためにも、新人のレベルは必ず具体的に把握し、教育を行いましょう。

理解度を確認する

指導者が教えたいことを確実に伝えるためには、一方的に教えっぱなしにしないことです。

教えた内容を新人に復唱させること。そのためには、教える内容は端的に、ポイント毎に教えること。

「電話相談で確認することは〇〇と〇〇と○○、この三つだけは必ず聞いておくこと」

「ではさっき言った三つを復唱してみて」

このように復唱してもらうことで新人の理解度を確認します。

ソーシャルワーカーの新人教育においては、患者さんを支援する制度を一通り教えた後、制度毎にレポートを提出してもらうことで、理解度を確認できます。

役割を認識しているか

職場、新人双方で一番困るのが、”職場に来て何をすれば良いのか分からない”ということです。

役割を認識してもらうためには、職場に来て、自分が何をすれば良いのか、いちいち言われなくても分かっている、ことが必要です。

そのためには上述した「仕事マップ」を必ず作成しておきましょう。

介護職においては、ルーティン業務がかなりありますが、ソーシャルワーカーにおいては、「自ら考えて動く」という点が求められることが多いにように、私は感じています。

組織において、自分の役割がなんなのか、どのように行動すれば組織に貢献でき、自らのスキル向上に繋がるのか。

役割の認識をしっかりもってもらう教育を行うことが大事です。

まとめ

人手不足ゆえ、新人の教育もままならない現場が多い介護事業所や病院が多いのが現実です。

しかし、教育に人と金をかけない限り、リターンも全くありません。

リターンどころか、事故などの発生リスクが高くなり、ひいては事業所自体の存続が危うくなることさえあります。

時間はかかりますが、教育にはコストをかけていくことが、安定した収益と事業の継続に繋がります。

そのためには、指導する側も不断の学びを続けて行くことが肝要です。